从效率革命到抗疫尖兵,揭秘医院看不见的“神经中枢”

想象一下这样的场景:一位发热患者被送至放射科,CT扫描完成后,影像在秒级内传送至医生的电脑。医生立刻进行阅片,系统自动提示“毛玻璃影”可能,同时,报告及影像通过系统瞬间分享给感染科、呼吸科的专家进行会诊。整个过程,无一张胶片,无一步物理奔波,诊断效率提升数倍——这正是现代PACS系统在医院日常中扮演的关键角色。

一、 现代PACS的核心组成:不止是“数字胶片库”

很多人将PACS简单理解为代替胶片存储的“电子相册”,但这远远低估了它的能力。一个现代化的PACS系统,是一个集成了采集、存储、传输、诊断、管理于一体的综合性平台。

1. 影像采集网关:无缝连接CT、MRI、DR、超声、内镜等各类影像设备,确保所有DICOM格式的影像数据都能被标准化摄取。

2. 高性能存储架构:采用“在线-近线-离线”的多级存储策略。热数据(如近期患者影像)高速读取,冷数据(如历史档案)自动归档至低成本存储,在保障速度的同时,实现数据生命周期的智能化管理。

3. 专业化诊断工作站:为放射科、超声科医生提供强大的后处理工具(如MPR、3D重建、血管分析等),是医生做出精准诊断的“驾驶舱”。

4. 协同化工作流引擎:这是系统的“大脑”,它能智能分配任务、管理诊断流程、追踪报告状态,确保每一位患者的影像都能在正确的时间,送达正确的医生。

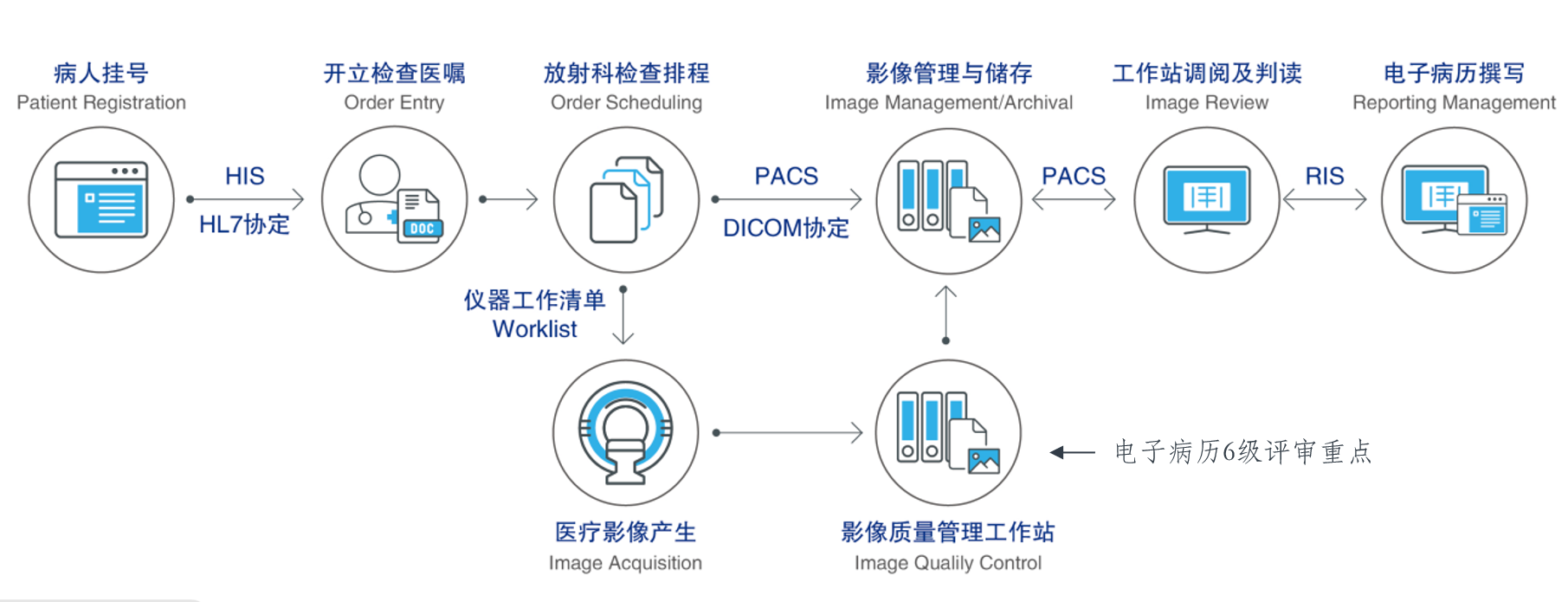

二、 系统的整合与协作:打破信息孤岛,构建“医疗生态”

PACS的真正威力,在于其强大的整合及协作能力。它绝非一个孤立的系统,而是医院信息化的关键运作枢纽。

· 与HIS系统:医生在HIS中开具检查申请,信息自动传入PACS;检查完成后,影像和报告实时回传至HIS,临床医生在诊室即可调阅,实现诊疗闭环。

· 与RIS系统:二者深度融合,共同管理患者从预约、登记、分诊、检查到报告、审核的完整工作流。

· 与EMR:将影像及报告作为病历的重要组成部分,为患者建立一份完整、连续的数字化健康档案。

这种深度的整合协作,构建了一条畅通无阻的“信息高速路”,让数据多跑路,让医生和患者少跑腿。

三、 核心价值凸显:尤其在传染病防控中的“硬核”表现

PACS的价值在日常工作中已不言而喻(提升诊断效率、降低胶片成本、实现资料永久保存),但在如新冠肺炎等重大公共卫生事件中,其作用更是被放大到极致。

1. 诊断“加速度”:新冠病毒肺炎的诊断高度依赖胸部CT影像。PACS使得影像能够即时传输,医生可以快速阅片,为“早发现、早隔离、早诊断、早治疗”争取到宝贵的时间窗口。

2. 远程会诊“零距离”:借助PACS的Web访问功能,院内、院外乃至全国的专家无需聚集,即可同时对疑难病例的影像进行在线讨论、标注和诊断,极大降低了医护人员的感染风险,并集中了最优的医疗资源。

3. 隔离区数据“无障碍”流通:在隔离病房或发热门诊拍摄的影像,可通过PACS安全地传输至诊断中心,避免了物理媒介(如光盘、U盘)的传递,切断了潜在的病毒传播途径。

4. 科研数据“大支撑”:系统能高效、匿名地汇集大量确诊患者的影像数据,为临床研究、疾病演变规律分析和AI模型训练提供了坚实的数据基础。

四、 为医院带来的多重收益:从临床到管理的全面赋能

· 临床价值:提升诊断准确性与效率,优化患者就医体验,支持多学科协作(MDT)。

· 运营效益:实现“无胶片化”运营,大幅节约耗材与仓储成本;优化工作流程,提升设备与人员的使用效能。

· 管理决策:为医院管理者提供基于数据的洞察,如科室工作量分析、设备使用率统计等,辅助科学决策。

· 品牌建设:智慧医疗形象的树立,增强了医院在区域医疗中心建设中的核心竞争力。

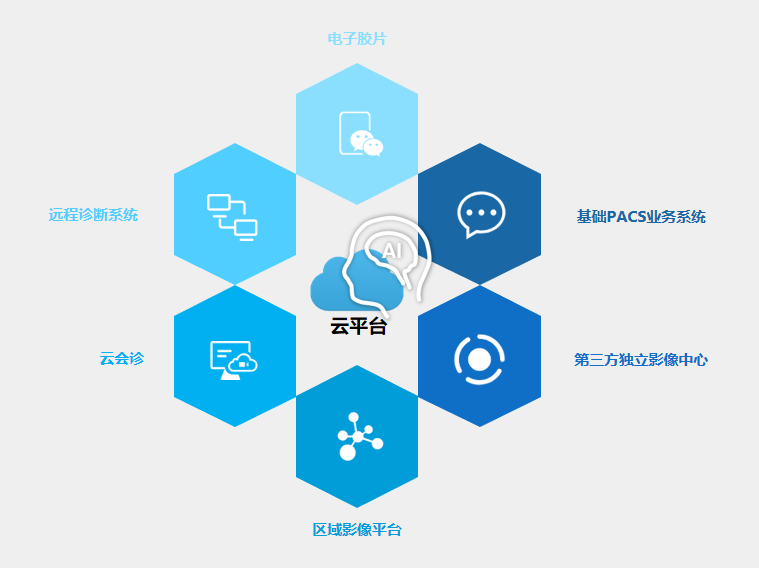

五、 未来展望:云PACS、AI与互联互通

PACS的未来,正朝着更智能、更开放、更普惠的方向演进。

1. 云化与协同化:“云PACS”将成为趋势,它能够降低医院的IT运维压力,实现数据在不同医疗机构间的安全共享与业务协同,助力分级诊疗。

2. AI深度赋能:AI辅助诊断模块将深度集成到PACS工作流中。在肺结节、脑出血、骨折等领域的AI工具,能充当医生的“超级助手”,实现病灶自动识别、量化分析,进一步提升诊断的效率和一致性。

3. 患者赋能与互联互通:通过患者门户,患者可以便捷地通过手机、平板电脑访问自己的影像和报告,促进医患沟通,并轻松地将资料带给其他医生咨询,真正掌握自己的健康数据。

结语

现代PACS系统,早已超越了其名称所定义的“存储与传输”范畴。它是以影像数据为核心,驱动医院临床、运营与管理全面数字化转型的引擎与枢纽。在后疫情时代,投资和升级一套智能化、平台化的PACS系统,不仅是医院提升自身竞争力的战略选择,更是构建更具韧性和效率的公共卫生体系的重要基石。